車架幾何如何影響騎乘 爬坡車幾何會比較適合爬坡嗎

一般在選車架時最主要要看的就是,stack 與 reach 會決定你要騎什麼尺寸,所以在買車的時候通常會去量測你的跨高,甚至是直接上一台可以 fitting 的車幫你算。車架幾何在購車時通常都會列出來,不過我自己都沒有看直接交給 FITTER,只要知道我自己騎什麼尺寸,把手用多長就好了,當然如果你是都自己來都話就需要了解。不過車架幾何也很多數值要看,也有人說這台車頭管角度如何,前叉偏移多少 BB 下沉多少然後騎起來如何的。我自己是很少去關注啦 反正之前剛好有人講,我也順便去看了一下資料了解一下,不過車架幾何算是滿多部份的,我們先來講頭管、前叉跟 BB 下沉量。

|

|---|

| 圖一:公路車架幾何 |

|

|---|

| 圖二:登山車架幾何 |

|

|---|

| 圖三:車架大小幾何 |

我們先來看一台車的車架幾何表,通常會附圖跟你講他的量測範圍,然後根據不同的尺寸附上不同的數值。這次先講的量就是 C~F 這四個,其中 C 是指頭管角度 D 是 BB 下沉量,E 是拖曳距 F 是前叉偏移量,雖然表大部分是英文,但從圖一與圖二也能知道。當然也不是每個品牌都會給得這麼齊全,像 scott 的就沒有給出前叉偏移量,foil 的幾何也沒有給出拖曳距的量,不過還是可以依照下面這個公式算出來,網路上也有很多計算機我網站就不做了。

Trail = (RcosA – forkoffset)/sinA

對於不同車種而言,我指的是公路車與山地車,兩者的幾何差異一定很大,而公路車追求的是在公路上高速前進,所以光不同尺寸其實也有一點點差異,這邊就看 Factor 跟 BMC 兩個品牌下,不同車種的這些值有什麼差異。

| Ostro VAM | HANZŌ Track | LANDO XC Fox | |

|---|---|---|---|

| 頭管角度 (o) | 71.1~73.3 | 72.7 | 67 |

| 前叉偏移 (mm) | 57~43 | 46 | 51 |

| 拖曳距 (mm) | 58~58.6 | 57 | 95.5 |

| BB 下沉量 (mm) | 72~70 | 50~55 | 40 |

| Teammachine | Trackmachine | Fourstroke | |

|---|---|---|---|

| 頭管角度 (o) | 71.5~72.3 | 72 | 66.5 |

| 前叉偏移 (mm) | 48~43 | 45 | 44 |

| 拖曳距 (mm) | 63 | 60 | 113 |

| BB 下沉量 (mm) | 69 | 54 | 53 |

先來看公路車因為公路車尺寸由小到大,所以數值是從尺寸小到大來看,可以看到在頭管角度與前叉偏移量有較大差異,拖曳距跟五通下沉量兩著差異不大,然而場地車則是只有五通下沉量有差,其餘的跟山地車都是沒有尺寸差異,而另一個 BMC 的車種也是一樣。那麼這些量會怎麼影響騎乘呢,首先我們先來看看拖曳距,拖曳距在機車是一個滿重要的量,但我看在意自行車車架幾何的人,比較少再看這數值 反而是頭管跟前叉。

以一般公路車來說,大部分頭管會有角度,但是前叉不一定會有偏移,所以我們就可以將這兩個做延伸,就會跟地面有個交點 這交點與,輪子觸地點的距離就是拖曳距。有人說頭管角度跟前叉偏移量,會影響車子的操縱靈敏度,這樣說不太精確,準確來說是拖曳距,而影響拖曳距的還有輪距,而且從前面的一些資料來看,大部分的公路車即便尺寸不同,也會盡量讓拖曳距的數值固定,所以隨著尺寸改變的量通常是,頭管角度 前叉偏移量跟輪距,這也很合理,畢竟尺寸大輪距也就大,要固定拖曳距就是要在改變其他兩個量。

而拖曳距為什麼會跟靈敏度有關,我們從物理學的角度來看,反正自行車就是個簡單機械,在轉彎時我們會對把手施個力產生力矩,而輪子也會有一個抗力矩要克服,拖曳距在這邊其實就是扮演抗力臂的腳色,所以當抗力臂越長那就越難轉彎,也就是越穩定的意思,反過來說就是越不靈敏,當然最近流行的窄把手也有相同問題,如果你喜歡操作靈敏的話,那可以加寬把手或是選拖曳距小一點的車架。

|

|---|

| 圖四:拖曳距 |

再來看五通的部分,這相對單純,畢竟現在公路車輪徑都固定 26 吋,下沉量其實就只跟離地高度有關而已,而五通越下沉表示重心越低,所以在過彎的時候會覺得比較穩定,當然這個量個人覺得不是這麼重要,因為重心位置也會隨著戴上水瓶,或是車手本身重量,甚至車架大小有關,單單從車架本身來看重心越低是越穩沒錯,不過影響重量最多的是車手本身,所以即便五通真的很低但車手很重,決定穩定度的主因還是在車手,而且五通下沉太多的話,曲柄容易撞到障礙物造成摔車,所以一般山地車五通不會下沉太多,當然有些人比較敏感,差一點就會覺得穩定度差很多,但個人是沒有很在意這兩個量。

在車架幾何的部分,拖曳距與五通,是會影響車子的穩定性,不過就以公路車而言 不同品牌車的差異,不會有不同車種間的差異大,當然如果你很在意操控的感覺,你可以根據上方的討論,去從幾何數據去選擇車架,但就我個人而言,這不會是我的主因,我買公路車也從來沒去在這兩個數據。

當然車商給的還有很多其他數據,就會有人說某個數據怎麼樣騎起來如何,其實同一種類的車不會差太多,但是公路車尺寸種類很多,所以幾何上還是多多少少有差異,整體來說還是會維持車子的調性,仔細去看就會發現有些量是幾乎不變的,例如五通下沉量、拖曳距、後下叉常跟座管角度,所以你想要看一台車的調性如何,就可以從這四個數值去下手。如果有人根據其他的數值跟你說,這台車的騎乘感覺如何,那你可能還要跟他要尺寸才準,當然這也跟車架設計有關,因為越大台的車 stack 與 reach 越長,輪距也越遠,當然在一些物理性質上也有差。

|

|---|

| 圖五:輪距 |

例如在一些石板路上就會一直感覺到震動,輪距越遠,遇到障礙物要抬起的角度就越大,就會覺得震動比較明顯,當然這還跟把手長有關,而車架本身要重視的是結構強度,也就是要適應多變的路面,也需要維持一定的強度,不能車手只是稍微抽車就有形變甚至斷裂。公路車的座管會有一個角度,可以讓車手在不同坡度時改變騎姿,進而改變所使用的肌群來做到恢復,另一點就是可以讓座管有點彎曲,使得路面傳來的震動可以藉由,讓座管稍微晃動消耗能量,其實就是坐起來會比較軟 Q,這一點可以在一些長途車上看到相關設計。

|

|---|

| 圖六:後上叉 |

除了角度外也會讓座管晃動比較大,而其他車種則不會有這種設定。如果是計時車甚至是三鐵車,座管角度就會更大,因為地形變化不大,不過當然除了角度以外,座管的粗細,也是一個影響的因素,而座管有角度,如果不希望斷掉的話,我們就會在後方再加個支撐物,車架上就是再加一根後上叉。而後上叉的位置也會影響騎乘,近年來會看到許多車的後上叉也開始下移,後上叉的位置會影響到座管的晃動,空力車早一點就已經開始下移了,因為座管通常比較粗晃動不會這麼大,而且早年的空力車也很重,真的是大山站的話比較多人會用爬坡車,而爬坡車的後上叉位置通常比較高,是因為座管比較細晃動會比較大,後上叉位置高的話就可以減少晃動,再爬大山時往下踩的時候屁股也會往下施力,不過這個其實也僅限加大瓦數坐著騎乘時,不理解的話看完影片去爬坡就理解了。

所以在之前 tcr 與 defy 的影片中也有提到,defy 是為了舒適 tcr 是為了競速,你如果撐得下去就可以買 tcr 不然就買 defy,所以後上叉位置確實會影響騎乘的舒適性,不過主要還是要讓車架結構完整。當然不受 uci 限制的三鐵車甚至也沒後上叉,而且三鐵車幾乎是穩穩地定瓦踩踏,不像公路車會需要攻擊或追擊,所以即便是 defy 比 tcr 稍微重一些,如果你不是要拚頒獎台的話,我個人還是會推薦 defy 而不是 tcr,跟我之前影片的結論還是一樣的,不過我都騎空力車所以沒這煩惱。

|

|---|

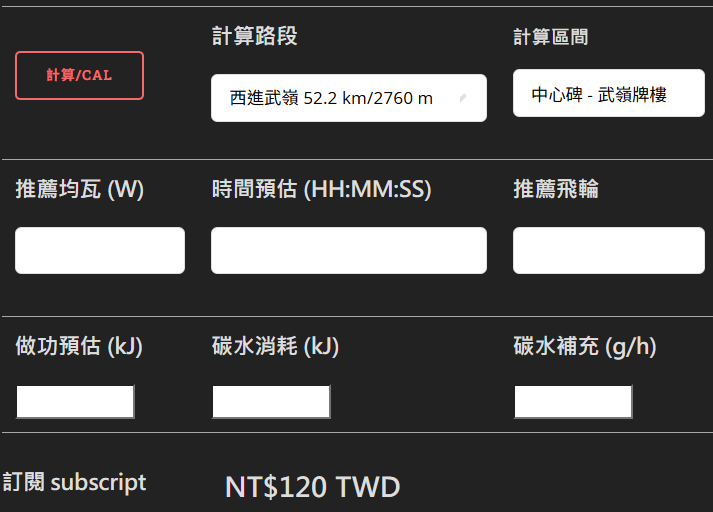

| 註冊並訂閱網站使用表現預估功能 |

不同的車有不同的使用場地跟不同的騎法,車商在開發車架時不可能讓每個人都適應,但是有很多地方可以調整讓你適應,像是坐墊位置、座管長度與把手長度,所以一台車的調性其實主要是由車種決定,今天開發這車種是要騎平路或山路,騎柏油路或是石板路甚至是泥地,早在一開始就決定好了,當然同一車種同尺寸但是不同品牌,車架數值還是會有些微的差異,不過這些差異可以靠適應來彌補。所以像我數據看得比一般使用者多,但我選車我也不會依照數據去選擇,不會有一台車對於你來說是十全十美的。車架數據這麼多,最重要的就是 stack 與 reach,先看能不能騎再去考慮剩下的數值,另外在挑車架時如果這兩個太緊繃,就建議挑小一號的,剩下靠 fitting 解決,包括空力姿勢 使用肌群等等問題,fitting 就是幫你微調這些參數。

而空力車與爬坡車車架差異一直是一個車友間的話題,但當大家在討論時好像也沒一個結論,或者是說踩起來怎麼樣但實際騎起來也沒比較快,當然不同車種的車架幾何也會有不同,我們來看一下空力車跟爬坡車架的差異,然後來看看這點差異會如何影響騎乘,以及看看爬坡車車架會不會讓你爬比較快。

|

|---|

| 圖七:R5 與 S5 車架幾何差異 |

首先先來看看 R5 與 S5 的兩台車車架,官網上抓下來就是向量圖不用再後製,可以再兩台車都是相同尺寸下,R5 的拖曳距比 S5 長了一點,而座管角度如果是定義從五通中心到座管頂點,那麼這兩台車的座管角度是一樣的。不過就我自己的觀點來說,這種有轉折點的座管角度,我是會從座管頂點與後上叉交點的延伸線,與水平面的夾角去看,所以就我個人的觀點來說,S5 的座管角度是比較大的,五通下沉量也是 S5 下沉比較多。當然會有這差異也是跟使用情境有關,空力車一般來說會在起伏不大的路面使用,而爬坡車則是會在高度落差較大的賽段使用,所以爬坡車的拖曳距跟五通下沉量通常較大,因為有長下坡又需要高速過彎,所以在穩定性與壓車角度上有較大的需求,也因為下坡速度比較快,所以在操縱龍頭上沒那麼靈敏,很靈敏地話龍頭稍微撇一下就飛下山了,直接自由落體到山腳。

| R5 2023 47 | S5 2024 47 | |

|---|---|---|

| 頭管角度 (o) | 71 | 71 |

| 前叉偏移 (mm) | 73 | > 73 |

| 拖曳距 (mm) | 57.3 | < 57.3 |

| BB 下沉量 (mm) | 72.5 | 74.5 |

接下來來看看最近改變比較大的 propel,先來跟 tcr 做比較,可以看到除了上管比較平,然後頭管角度沒那麼大外,其餘與 TCR 的差異沒有很大,可以看到兩台車後上叉位置一樣,但是上管與座管的交點處不同,這其實也會讓座管的力臂變短,使得 propel 的座管彎曲程度小一點,TCR 則是在前叉有比較斜一點,所以操控起來會沒有 propel 靈敏。當然 TCR 也是有它的歷史定位的,就是把登山車的壓縮車架搬到公路職業賽,所以對於捷安特來說是將 propel,的產品線整併到全能車上保留 TCR,不過個人覺得 TCR 定位會很尷尬,以後大環賽應該會很少看到 TCR 的身影,但對於普通人來說還是一個不錯的選擇,

|

|---|

| 圖八:新 TCR 與 PROPEL 車架幾何差異 |

在來看一下早期 TCR 跟 PROPEL 的幾何差異,可以看到兩者其實也沒差多少,但從數據上來看其實還是有差,主要是座管比較直、頭管比較斜,不確定是不是因為水平上管的關係,從管型上來看舊款 PROPEL 是一台很標準的空力車 就是側面看起來很粗。當然如果你仔細去看新的 PROPEL 廣告,可以發現是其他部分裝備空力升級,但是車架部分則是選擇了輕量,之前也有做過相關的影片可以去看,接著看看舊款與新款的 PROPEL 幾何,其實會發現差異也不是很大。

|

|---|

| 圖九:舊 TCR 與 PROPEL 車架幾何差異 |

實際上從官方給的數據來看,可以看到新款的 propel 做管稍微傾斜,頭管則是變得更直立,舊款的沒看到五通下沉與拖曳距,如果你有這些數據也可以在下方留言討論,再來看到新款 tcr 跟 propel 幾何數據,可以看到相同尺寸 座管角度相同。而五通下沉量則是沒有差很多,比較多則是在拖曳距的部分,所以你如果是從 tcr 換 propel,穩定性來說應該是覺得 propel 比較靈敏,不過這點個人是覺得習慣就好。

| TCR ADV PRO 2025 S | PROPEL ADV PRO 2025 S | TCR ADV PRO 2016 46.5 | PROPEL ADV PRO 2016 46.5 | |

|---|---|---|---|---|

| 頭管角度 (o) | 72.3 | 72.3 | 72 | 71 |

| 前叉偏移 (mm) | 74 | 74 | 73.5 | 74.5 |

| 拖曳距 (mm) | 64 | 57.8 | ?? | ?? |

| BB 下沉量 (mm) | 69.5 | 70 | ?? | ?? |

當然你可以去找早期其他廠牌,爬坡車跟空力車車架幾何數據,從操控的角度來說 爬坡車不是只有爬坡,除非你到山頂就搭車下來而不是騎下來,不然有上坡就會有下坡,所以拖曳距通常會較長 五通通常也比較高,來達到過彎壓車跟較穩的結果,當然每家廠商有他們設計的邏輯,可能也不是都有這結果。

| R5 2023 47 | S5 2024 47 | |

|---|---|---|

| 頭管角度 (o) | 較小 | 較大 |

| 前叉偏移 (mm) | 較小 | 較大 |

| 拖曳距 (mm) | 較大 | 較小 |

| BB 下沉量 (mm) | 較小 | 較大 |

所以看了這些數據,那麼幾何到底,會不會讓你更好爬坡呢,當然大家也知道爬坡主要就是重量,以前空力車真的是比爬坡車重不少,所以近 30 年前 pantani 的車,反而還比 pogacar 在去年環法,爬貝爺高地的車還要輕 但也沒比較快。從差異跟結果來看幾何都不是主因,那為什麼早期都是用爬坡車爬坡呢,主要是以前空力車在鋁的時代真的重,所以以前會看到很細的輪子跟車架,但是碳纖時代應該就不會再看到了。在來就是以前齒比都很大,標準盤配 28t 的飛輪去爬十幾趴的坡,現在則是有 CT 或是壓縮盤配 34t,讓爬坡的速度整個再往上提,空力也變得比較重要而非重量,現在大環賽幾乎都空力車騎到底,所以爬坡車的幾何會不會更好爬坡,可以從大環賽選手用車的趨勢看到。即便幾何真的有差 也可以靠 fitting 來調整,影響絕對是不會有重量 齒比跟空力大,而且車架幾何就算固定,你的操控技巧也會改變,人可以去習慣車子的調性,多多外騎就可以找到最好的操縱方式。